苏州再挂20宗地,10月底开拍

2025-02-13 19:04:27

韦思浩:看书前洗手的“乞丐”,死后雕像被立到图书馆,这是为何

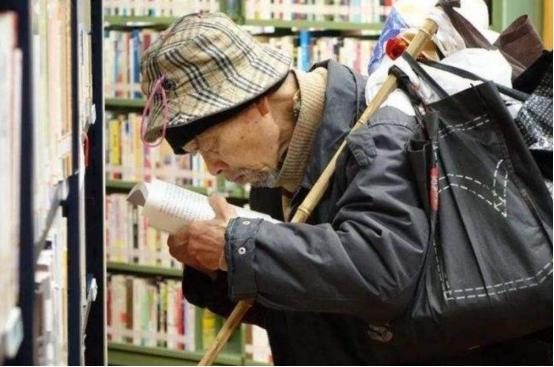

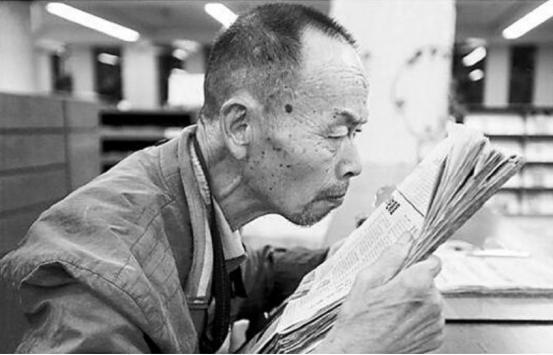

2014年11月,一篇关于《杭州图书馆向流浪汉开放,拾荒者“看书前”自发洗手》的新闻让我们认识了这样一位爱读书的拾荒老人。

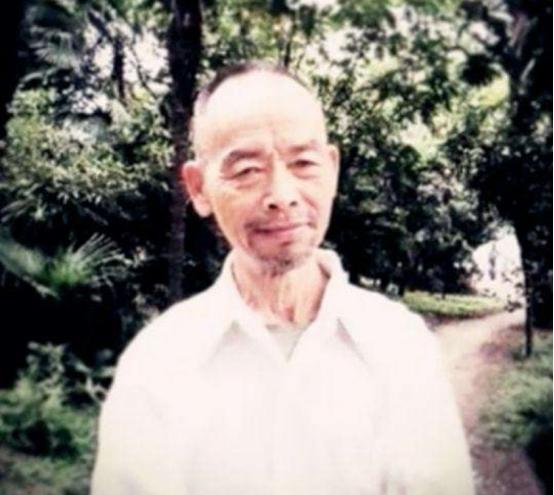

老人名字叫韦思浩,你以为他只是一位朝不保夕的拾荒者吗?在老人意外去世后隐藏在他背后的故事才被世人所知晓。

在2014年,在一篇流浪汉洗手进图书馆看书的新闻中,我们认识了一位叫“章凯”的拾荒老人。

一位大街上随处可见的拾荒者,在进入图书馆读书前认真洗手,还念叨:“不能弄脏了书本。”

他对于书本的喜爱与珍惜获得了很多网友的赞扬,同时也让他在网络上爆火。

当时很多人都以为这是一位生活窘迫,但是又酷爱读书的拾荒老人。

报道中曾描述:“老人名叫章凯,目前在杭州独居,依靠退休金和拾荒为生”。

其实老人真实名字叫做韦思浩,因为不愿意张扬,才化名“章凯”。

他不单单是一位拾荒者,还是一位老杭大中文系毕业生,夏衍中学退休的一级老教师。

韦思浩是一位每月有5600多元退休工资的老教师,他读书前认真洗手,只是出自本身对读书这件事的敬畏和对书本的爱惜。

1938年,当时人民大多还处于水深火热之中,也是这个时期,韦思浩出生了。

艰苦的生活环境也没有让韦思浩停止学习与读书,终于最后如愿考进了浙江大学(原杭州大学)中文系。

1958年,韦思浩不得不从浙江师院中文系辍学,回到老家东阳做了人民教师。

不得不说,“是金子在哪里都会发光”,事实也证明韦思浩是一位十分优秀的人民教师。

站在三尺讲台上,他默默耕耘,无私付出,用知识构筑起孩子们成长的殿堂。

他曾经的学生回忆说:“当时我们感觉他是数学相当不错的一个老师。到后来才发现,原来他是中文系毕业的啊”。

自此,韦老师在学生们的心中就是一位知识面极广的全能老师。

他本人也十分喜爱读书,读书是他毕生的追求,多方面的涉猎也成就了这位博闻强识的老人。

他的女儿也曾说:“他几乎是全科老师,语文、数学、物理、化学、英语,我们有看到他的简历嘛,全都教过。”

二十世纪80年代还因为学识渊博,参与过《汉语大词典》杭大编写组的工作。

为保证每个字的释义精准无误,他查阅无数文献,古今参照,为他所热爱的文学工作拼尽全力。

也许当你偶然翻起《汉语大词典》时,其中的一些知识内容就有韦老师的贡献。

1991年,韦思浩调回杭州,几经辗转,终于稳定在了杭州朝阳中学(现杭州夏衍中学),继续教书育人的工作。

直到1999年已经是一位中学一级教师的他从杭州朝阳中学(现杭州夏衍中学)退休。

几十年的教学工作,护送一批又一批的的学子走进自己梦寐以求的大学。

课堂上,他不分寒暑地挥洒着汗水,只盼望让他的学生们可以学到更多的知识。

时隔多年,曾经的老同事早已分落各地,学校里也不再有曾经的身影。

但同事们对他的印象很一致,表示他对自己非常苛刻,舍不得吃,舍不得穿,人很内向,但却是一位善良的老人。

韦思浩对书籍十分热爱,家里的书都可以堆到房顶那么高,但是因为搬家的原因,很多都不慎丢失了。

每次丢失书籍,都令这位爱书如命的老人十分的心疼。

本以为退休后可以过上与好友下棋,过上钓鱼喝茶的悠闲的老年生活。

但所有人都没有料到的是,他拿起了竹竿,挑起了蛇皮袋,开了漫长的拾荒生活。

在杭州街头来回穿梭,从垃圾桶捡起别人不要的矿泉水瓶,对于身边的不解,他从没有解释过什么。

杭州图书馆从2003年开始实行新的政策,就是对所有读者都免费开放,其中也包括荒者。

这为更多热爱读书的人提供了阅读空间,也同样给了韦思浩这位有着拾荒者身份的老教师可以进入图书馆读书的机会。

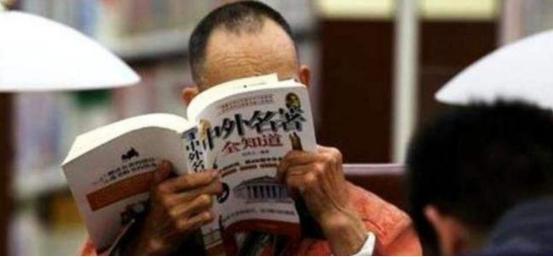

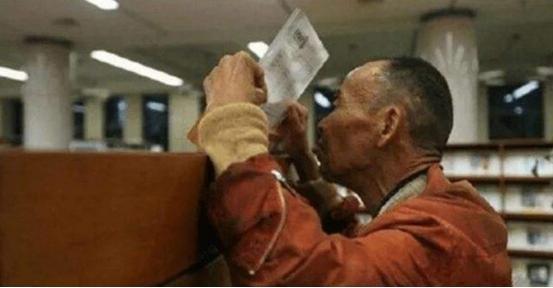

读书前,韦思浩会认真地洗手,还将里面干净的衣服翻过来裹住袖口,就怕弄脏书本。

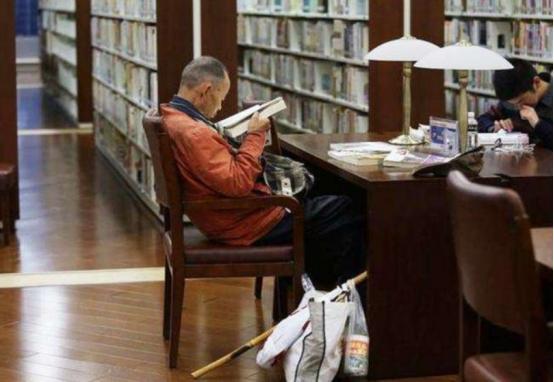

穿着破旧的衣服,怀里抱着一根竹竿,腿旁还有拾的废品瓶子,这样一幅场景与图书馆显得格格不入。

但是老人认真的阅读,思考时的皱眉却与读书完美的融合。

图书馆管理员回忆说:“穿得像百家衣一样,都是有补丁的。冬天穿那个棉袄就用根绳子绑着,它破归破,不是很脏,不会有味道。”

他在图书馆借阅《中共党史》时会告诉管理员要第四版,因为他说《 中共党史》第四版上有好多新的观点。

他看书从来不是看热闹,他看的多是政治历史一类,因为从这些书籍里,他可以获得更开阔的眼界。

每一周老人都会来图书馆看两天书,直到闭馆铃声响起,才会挑起自己拾荒的兜子,叮叮当当地走向回家的道路。

韦老师早年离异,三个女儿成年后也嫁去了外地,所以他一直自己一个人住在教育系统分配的房子中。

女儿们虽然每年都定期过来看望父亲,但却并没有发现父亲成为了一名拾荒者。

在韦老师居住的小区,问起韦思浩老师,很多人都不知道,但是问起拾荒的老人,很多人都认得他。

还有其他的老人回忆说,经常在早晨起床的时候看到拾荒回来的韦思浩。

为了省钱,夜晚在邻居们都睡觉了之后,韦思浩老师还会在走廊里借着灯光看书。

很多人都喜爱读书,但是韦思浩老师为什么让自己“落魄”成了一位拾荒者,而不是衣着光鲜地进入他热爱的知识殿堂呢?

他明明可以拥有安逸的退休生活,却为什么省吃俭用,要开始长达20多年的“拾荒工作”呢?

2015年的11月18日,那个下着大雨的夜晚,发生了很不幸的一件事。

韦思浩独自一人像往常一样撑着伞走在回家的路上。

因为下雨天暗,一辆出租车因为路障遮蔽了视线,来不及刹车,撞倒了准备过马路的韦思。

虽然被紧急送往医院救治,但是因为伤势过重,经过20多天的抢救,12月13日77岁的老人韦思浩还是因抢救无效,不幸身亡。

三个女儿得到消息后,万分悲痛,急忙赶回来,并操办了老人的身后事。

但却在整理父亲遗物时打开了老人从不让人碰的“宝贝盒子”,发现了一些从未被人知晓的往事,顿时泪如雨下。

过去的日子,女儿们十分不理解为什么明明可以拥有安逸晚年的父亲,却非要去拾荒。

但这次在遗物中,他们明白了父亲拾荒的真实原因。

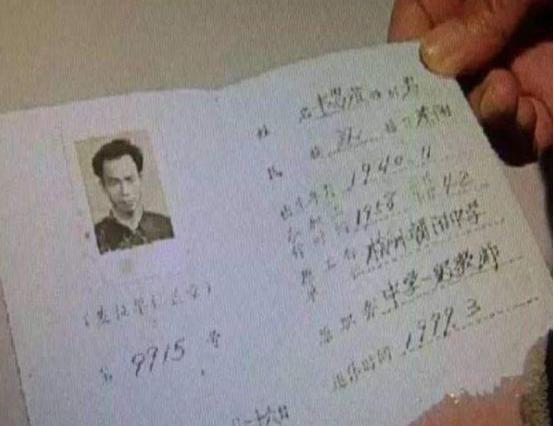

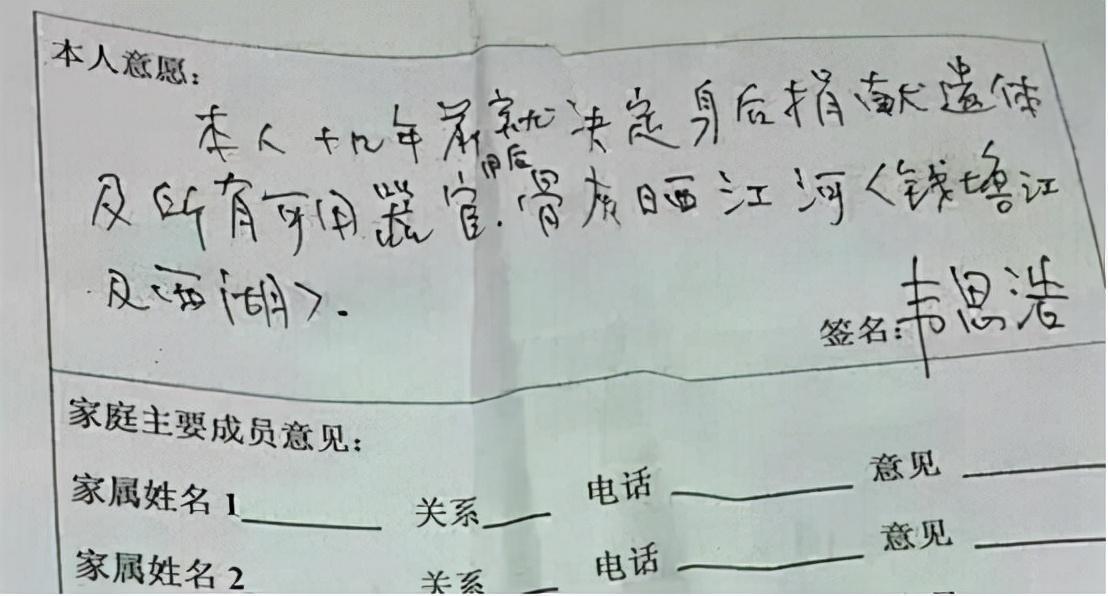

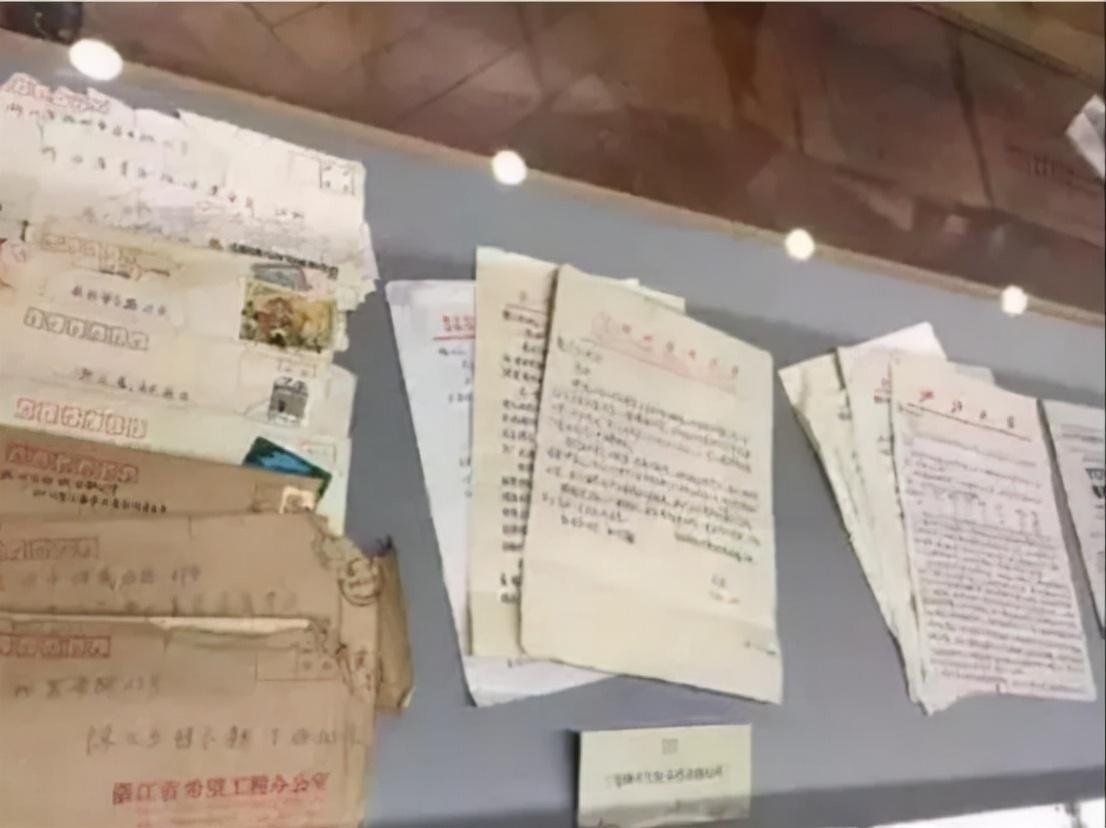

盒子里不仅有一叠叠的证书和信件,除此之外还有一份手写的“志愿捐献遗体登记表”,这些连老人的女儿都是第一次看到。

当记者得知消息来到韦思浩老师家时,打开门之后的场景让他很是意外。

只见80多平的房子里面没有任何装修,还是最初的毛坯房样式,电灯都是那种最早年的普通灯泡。

房子里面的家具只有一张木板床和书柜,就再没有别的家具。

二女儿韦汀告诉记者说:“盒子里面有一些东西,就是我父亲捐资助学的一些东西,我们也是在整理他的遗物的时候才发现。”

其中有浙江省社会团体收费专用票据,三四百元或者一千多元不等的金额。

还有希望工程结对救助卡、扶贫公益助学金证书,里面除了这些捐资助学的凭证,在遗物中还发现了很多受助孩子的来信。

韦老师不仅捐助他们上学,还关注他们的成绩,一些生活中困惑,受捐助的学生都会来信跟他倾诉。

信中,孩子们亲切地叫着“魏叔叔”、“魏爷爷”,跨度长达16年,从1994年开始,累计捐出了至少50万元。

不过,做好事不留名,韦思浩一直化名“魏丁兆”来资助这些孩子,所以很多人可能至今也不知道捐助者的真实身份。

他虽然过着最清贫的生活,却帮助了数不清的学子完成了学业。从来就没有从天而降的英雄,有的只是挺身而出的凡人。

有一次老人在去图书馆的路上摔伤了腿,因为视力不好,起初他并没有发现异常,还是同在图书馆的其他阅读者发现了去提醒他。

当时裤腿上都是血,掀开裤腿一看,伤口有10厘米那么长。

可就算是这样,为了节省医药费,他自己在图书馆查阅医书,自己给自己看病,这道伤口直到2个月后才完全康复。

韦思浩放弃了自己安逸的晚年生活,竭尽所能奉献出了他最大的爱心。

可韦思浩老人为什么宁愿自己省吃俭用,甚至出去拾荒也要捐助贫困孩子读书呢?

他的二女儿韦汀说:“关于资助有困难的学生,这很可能源于韦老师的一种补偿心理。”

原来因为早年求学遭遇的困难,在韦思浩看到寒门学子因为学费、生活费等原因不能继续学业,就会觉得非常可惜。

这些看在他的眼里,他觉得自己无法视若无睹,也是从那时开始,他就决定要帮助这些无法继续学习的孩子们。

曾经的一位同事也回忆说,韦老师在退休以后曾找过校领导,表示想拿出一笔钱在学校设立一个奖学金,资助有需要的学生。

整整21年,韦思浩捐献了自己所有的积蓄,也收获无数封来自孩子们的感谢信。

他过着最简单的生活,他一双手沾染过塑料瓶、纸壳子的灰土,他过着最卑微的生活,但是他的心是纯净的,他的眼光是慈爱的。

他的默默无闻,他的大公无私令所有人都感到钦佩与动容。

一位退休老教师,拿出所有积蓄,贡献所有退休工资,还外出拾荒补贴困难学子求学的事迹一经传播,受到无数人的好评。

“勤学本科任讲师,新平助学匿名行”,是女儿们在父亲韦思浩墓碑上刻下的两行字。

因为对知识的渴望,让他不断勉励自身,就算古稀之年,仍旧不忘记学习。

因为对学习的热爱,让他不惜拿出所有存款,帮助贫困学子完成求学梦想。

因为热爱,所以尊重。所以他对书本的爱惜,对学习的热爱才会感动无数人。

虽然韦思浩在退休后开始拾荒,但是却从未放弃过学习,他的一生从未离开过书本,正实了那句“活到老,学到老”。

1984年,韦思浩修满学分终于拿到了杭州大学中文本科文凭,当时的他已经50多岁,马上就要退休了。

1996年,他又再接再厉,通过自学取得了浙江大学外贸经济专科的毕业证。

他不仅对自己的读书学习要求严格,也特别看重自己和子女的学习,还经常督促女儿们继续学习。

因为二女儿韦汀的学历是成人本科,所以韦思浩总是会时常告诫女儿要继续学习。

女儿韦汀说:“前几年来看他,他都还会说,不够扎实,还要再学。”

韦老师虽然离开了,但是他身上的学习精神却一直影响着家人,影响着他身边的人。

韦思浩老人去世后,女儿们尊重老人遗体捐献的计划。

并将家里那满满一柜子的书捐献给了浙江大学实施的“珍贵史料传承典藏计划”。

韦思浩一辈子都在为社会做贡献,没有让自己过上过好日子,却温暖了无数人。

他的读书精神激励着无数年轻人,他的献爱心行动更是启发了无数爱心人士。

书籍不仅充实了韦老师一生的精神世界,也给予了很多平凡人以高贵的灵魂,浮躁的环境,更需要精神世界的拾荒者。

韦思浩年轻时教书育人,退休后选择成为拾荒者,仍旧在教育的道路上坚定的走着。

在韦思浩老人身上,我们可以看出一种“衣沾不足惜,但使愿无违”的无畏与高尚的品格。

他曾贡献过这个社会,社会也从没让人心感到冷漠。

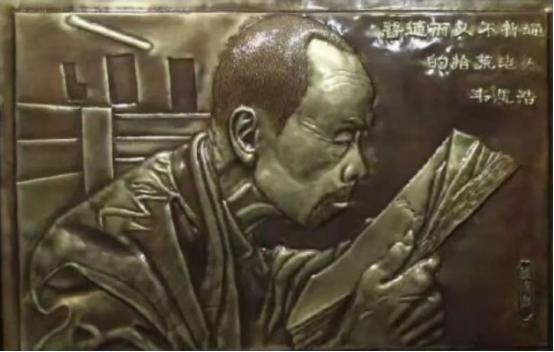

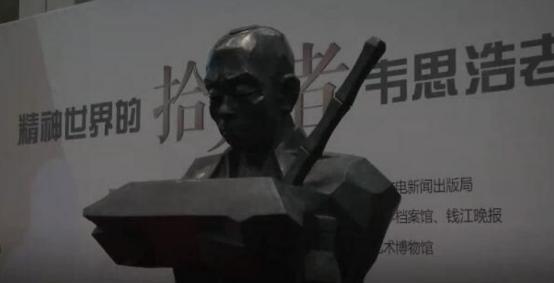

在韦思浩老人去世的当年12月,为了纪念这位老人,有关部门发起了众筹老人雕像的爱心行动。

前后不过1个小时就完成了众筹,雕像由中国工艺美术大师朱炳仁设计和制作。

2018年1月23日,韦思浩老人又重新回到了他生前最常来的图书馆。他的铜质半身像在他个人事迹开幕式上进行了展出。

铜像总高1.95米,身下还雕有一叠报纸和书籍,象征着老人对书籍与文化的热爱。

除此之外,旁边还有雕有他从不离身的竹竿和一些塑料瓶。

设计者朱炳仁曾解释说“雕像采用简单、硬朗的线条,想把精神面貌通过雕塑的线条体现出来,把这个人的精神勾勒出来。”

古朴厚重的铜像,讲述了老人平凡却动人的一生。虽然老人已经去世,但是他的精神不会被磨灭。

他是一位爱心教育者,他的无私大爱帮助了很多面临失学的学子,给他们带来的新的希望。

纵然家徒四壁,也不能阻挡他一颗求知若渴的心,纵然满身泥污也不能掩盖他散发光辉的灵魂。

“春蚕到死丝方尽”,韦思浩老师的一生诠释了一位人民教师的最高境界,他的内心深处繁华又纯净。

他的爱学、爱书精神启迪着我们一代人对于书本与学习的热爱,他的无私奉献也重新为我们树立了爱心标杆,将带动一代代人。

1、《杭州为"图书馆拾荒老人"立像 生前捐资助学20年》.新华网.2017-01-08

2、《杭州为网红"图书馆拾荒老人"立像 生前捐资助学20年》.中国新闻网.2017-01-08

2025-02-13 19:04:27

2025-02-13 19:02:11

2025-02-13 18:59:55

2025-02-13 18:57:39

2025-02-13 18:55:23

2025-02-13 18:53:07

2025-02-13 18:50:51

2025-02-13 18:48:35

2025-02-13 18:46:19

2025-02-13 04:04:06

2025-02-13 04:01:50

2025-02-13 03:59:34

2025-02-13 03:57:18

2025-02-13 03:55:02

2025-02-13 03:52:46

2025-02-13 03:50:30

2025-02-13 03:48:14

2025-02-13 03:45:58

2025-02-13 03:43:42

2025-02-12 23:16:29